🗣️ Quechua und Aymara – Die lebendigen Sprachen der Anden

Share

Wer durch die Hochlagen Perus, Boliviens oder des Nordens von Chile und Argentinien reist, hört mehr als nur Spanisch. Man hört Klanglandschaften. Worte, die klingen wie Wind über Bergkämme. Rufe, die gleichzeitig Begrüßung und Gebet sind. Es sind Sprachen, die nicht nur Dinge benennen – sondern Beziehungen ausdrücken.

Ein modernes Bildungsprojekt in Bolivien zeigt: Quechua lebt – und wird schon Kindern auf kreative Weise nahegebracht, Foto: Atuq Yachaqhiq, Sanampakuna – Alfabeto Quechua de Bolivia, lizenziert unter CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Quechua und Aymara sind keine Relikte. Sie sind lebendig. Und sie erzählen viel darüber, wie man in den Anden denkt, lebt – und fühlt.

🌄 Wurzeln, Verbreitung und Vielfalt

Quechua war die Verwaltungssprache des Inka-Reiches, ist aber viel älter. Heute sprechen sie rund 7 bis 8 Millionen Menschen, vor allem in Peru, Bolivien, Ecuador, Kolumbien und Argentinien. Es gibt viele regionale Varianten – man spricht deshalb besser von „den Quechua-Sprachen“.

Die Karte zeigt, wie vielfältig Quechua ist – nicht eine Sprache, sondern viele Varianten, die sich über Ländergrenzen hinweg erhalten haben, Foto: Urheber nicht maschinenlesbar angegeben (vermutlich „PhJ“ laut Wikimedia), Quechua subgroups, lizenziert unter CC BY-SA 2.5, via Wikimedia Commons

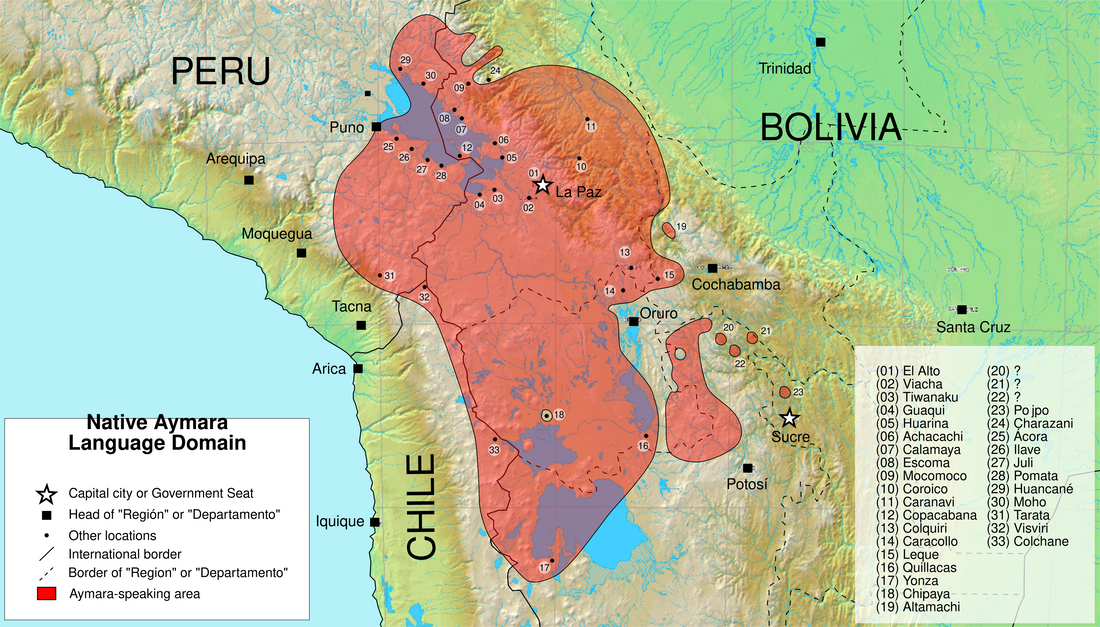

Aymara wird von etwa 2 Millionen Menschen gesprochen, besonders um den Titicacasee – in Südperu, Westbolivien und im Norden Chiles.

Aymara ist stark im Altiplano verankert. Die Karte macht deutlich, dass die Sprache weit über nationale Grenzen hinweg gesprochen wird – ein kulturelles Kontinuum, Foto: Haylli, Aymara-language-domain-en-001, lizenziert unter CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Beide Sprachen haben trotz jahrhundertelanger Unterdrückung überlebt – nicht weil sie konserviert wurden, sondern weil sie weitergetragen wurden: in Familien, auf Märkten, beim Weben, Beten, Arbeiten.

🌱 Denken in anderen Mustern – Sprache als Weltanschauung

Wer Quechua oder Aymara spricht, denkt nicht einfach nur auf andere Weise – sondern lebt in anderen Konzepten.

In Quechua zum Beispiel ist Vergangenheit das, was vor dir liegt – du kannst es sehen. Die Zukunft liegt hinter dir, weil du sie nicht kennst. Zeit ist nicht linear, sondern kreisförmig.

Und das Wort „ayni“ – ein zentrales Prinzip – bedeutet gegenseitige Hilfe, Austausch, Ausgleich. Es gibt keine Trennung zwischen dem Ich und dem Wir.

In Aymara wiederum gibt es Verben für „wir zwei“, „wir alle“, „wir ohne dich“ – Beziehungen sind Teil des Sprachsystems.

Sprachen sind also nicht nur Werkzeuge. Sie sind Landkarten des Denkens.

📵 Zwischen Verdrängung und Stille

Die Kolonialzeit brachte Missionierung, Zwang und Spanisch als „Sprache der Macht“. Wer Quechua sprach, galt als „rückständig“. In Schulen wurde es verboten. Viele Eltern hörten auf, es an ihre Kinder weiterzugeben – aus Angst, sie würden diskriminiert.

Und doch blieb es lebendig. In Flüstern, Liedern, Gebeten. Auf dem Land, in mündlicher Tradition, in Mustern von Textilien und in Ritualen.

🔄 Sprache im Wandel – junge Stimmen, alte Wurzeln

Heute erlebt beides eine neue Aufmerksamkeit. Es gibt zweisprachige Schulen, Radio- und Fernsehprogramme in Quechua und Aymara, Theaterstücke, Bücher, Rap-Songs und sogar TikTok-Videos.

Junge Menschen entdecken ihre Sprache neu – nicht als Pflicht, sondern als Stolz. Indigene Künstlerinnen schreiben Gedichte in Quechua. Aymara-Rapper treten in El Alto auf. Und in Cusco begrüßen Tourist Guides ihre Gruppen wieder mit:

„Allinllachu?“ – Wie geht’s dir?

Was früher leise war, wird heute bewusst gesprochen.

El Alto ist heute eine Hochburg indigener Identität. Hier wächst eine selbstbewusste Aymara-Jugend heran, die Tradition und Moderne neu verbindet – sichtbar in Sprache, Kleidung und politischem Engagement, Foto: Diego Tirira, BO El Alto 1207, lizenziert unter CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

🧭 Sprache als Identität und Widerstand

Sprachen wie Quechua und Aymara sind heute mehr als Kommunikationsmittel. Sie sind politische Zeichen.

Wenn eine Marktfrau in Puno nur Quechua spricht, ist das kein Defizit – es ist ein Ausdruck ihrer Welt. Wenn eine Studierende in La Paz einen Vortrag auf Aymara hält, ist das eine Wiederaneignung von Raum.

Denn wer spricht, existiert. Und wer zuhört, erkennt an.

💭 Fazit: Ein Kontinent spricht – und erinnert sich

Quechua und Aymara sind nicht im Museum. Sie sind im Alltag. Auf dem Feld. In Liedern. In Träumen.

Sie verbinden Generationen, erzählen Geschichten ohne Schrift, und zeigen: Sprache ist nicht nur, was man sagt – sondern wie man sieht.

Und wer genau hinhört, merkt: Die Anden sprechen immer noch. Man muss nur zuhören.